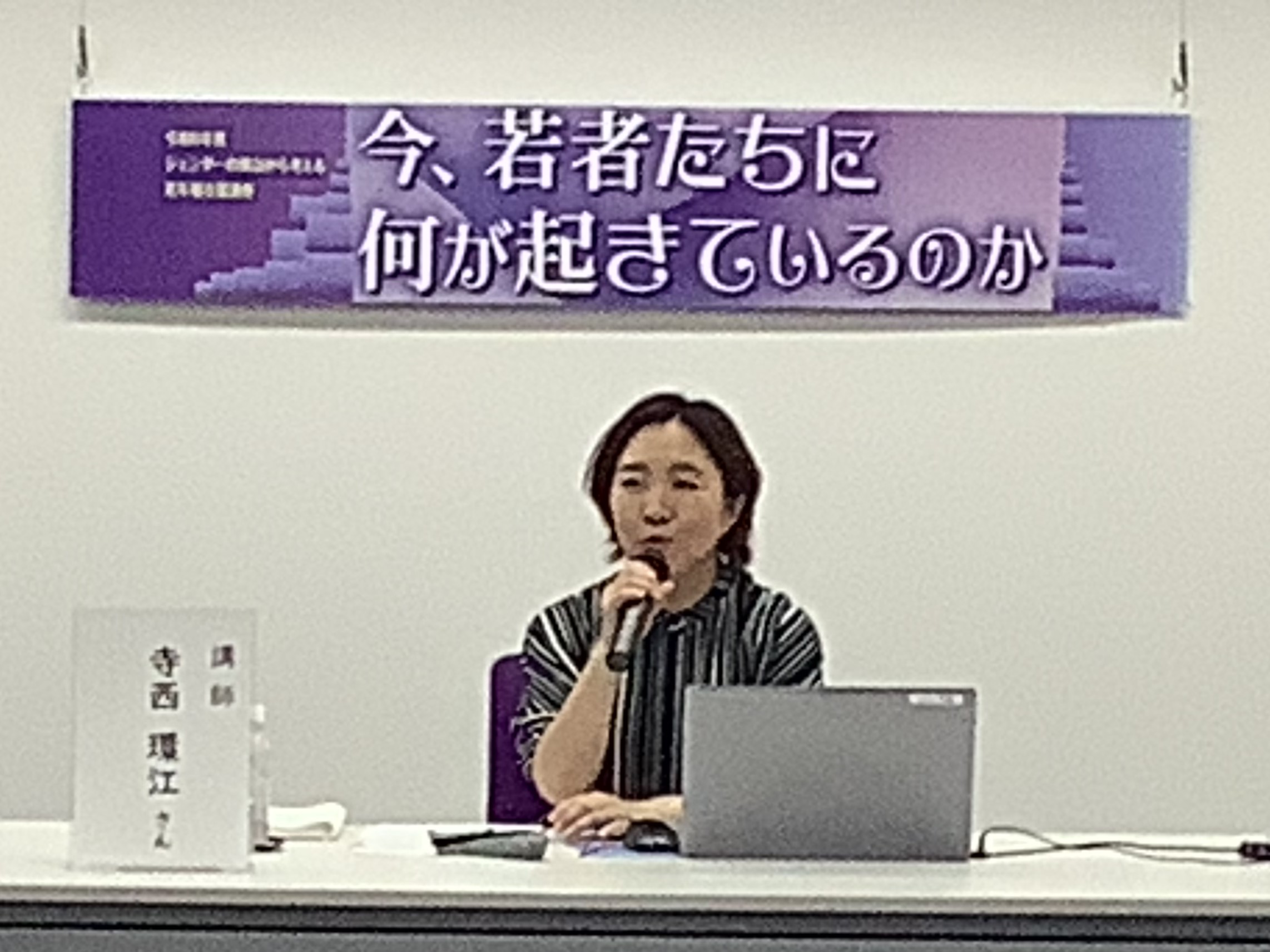

この講座は、地域に支え合いの輪を広げていくことを目指して、対人支援の基本となる「聞く技術」を、カウンセリングの技法から理論と実習で学べるよう企画したものです。

県内各地の様々な支援の現場から21名の受講生を迎え、あたたかい雰囲気のもと活発に意見を交換するなど、楽しい学びの場となりました。

事後アンケートへは、次のような感想が寄せられました。

・目からウロコの知識をたくさん教えていただけました。参加者同士の交流もできよかったです。

・実際のカウンセラーの色々な話法、技法を聞けることは、自分自身の深い学びにつながります。

・自分自身のスキルアップにとても役立つ講座でした。このような講座を今後も続けていただければと思います。

受講生の皆さま、宮田先生、ありがとうございました。

また、「フォローアップ研修」は11月17日(日)に開催を予定しています!最近よく耳にするようになった「SNSカウンセリング」を扱います。

令和4年度以降の「対人支援の技術」はもちろん、令和5年度までの「メンタルサポーター養成講座」の全ての修了生が対象です!

エソール広島で学ばれた皆さまに、またお会いできることを楽しみにお待ちしております♪♪

詳しくはこちらをご参考ください。